Escandinavia

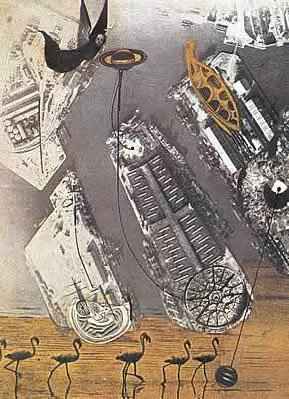

Salgo sobrecogido de contemplar

los soles y pájaros de Max Ernst

y, en las salas contiguas de esos museos

en una isla de Estocolmo,

las cuadrículas sin esquinas

en ángulo recto de Ildefonso Cerdà

-esos nombres propios y tópicos

que se pueden citar, polizones convencionales.

Pero no menos que con esos colores parduscos

amarilleando hayas y castaños, degradando

los inmensos verdes y vertiendo sus hojas muertas

en las sendas. O con esos mástiles recios

y envejecidos aguardando el doloroso frío polar

en estos canales tan terapéuticos

para la imaginación y los horizontes poblados.

Me abstraigo entre las penumbras de un libro

sobre teorías de la racionalidad –y a quién le importan

las teorías, el ser, el discernir los haces de luz-

mientras recién nacidos y niños risueños

y madres devotas por doquier deambulan

con todo tipo de facilidades a su alcance

para mayor gozo de sus pechos universales.

Toda esa belleza –relámpago- me arranca de cuajo

esas pústulas irracionales que azoraban

mi respiración. Supongo que es el ciclo natural:

anhelar, preferir, la inmersión, luego todas esas

inevitables desafecciones, la vida cruda y cruel,

la asfixia, hasta que asciende ufana la lujuria,

de nuevo, la aspiración hasta el último alvéolo,

compartir aun sólo sea una pizca del alma

o de la dicha esquiva a pesar de esa rocosa y severa

intimidad -pero eso es lo de menos: sólo intentamos

sustraernos a ese ritmo de la producción general,

a ese dilapidar el tiempo de la nada.

Quién nos puede conocer: hasta la médula,

hasta la materia última y ese cuerpo

que nos empeñamos en obliterar. Nuestro

extraño acompañante. No perderlo. Acariciarlo

como el acto más hermoso. Nunca desgajar

de la memoria estos otoños arrebatadores

de violentos resuellos y gloria impasible.

2 comentarios

ateopoeta -

Synnøve -