En la sociedad se crean vínculos

a menudo casi sin querer y también

se rompen de forma brusca o premeditada,

como quien te deja con una estela

de silencio, un dolor sin palabras,

una omisión de toda promesa.

Nada más acontecerá en donde

existió lo mutuo y compartido

o simplemente atisbado.

Sólo quedará un remanente

y delgado hilo de preguntas

sin respuesta, un perpetuo

monólogo en el desierto informe.

Ya fuere por voluntad o por accidente,

ese vacío luctuoso jamás se calma

ni anega. Convive con otras especies

familiares en esas lagunas

de rechazos y estigmas,

en la violenta memoria

del tacto reflejo del fuego

y de los límites que azoraron

a nuestros deseos.

Convivimos con nuestros muertos.

Los llevamos inscritos

en las aguas de nadie que sitian

toda certidumbre.

Mueren, desaparecen, se van,

dejan de hablarnos aunque

siguen observándonos, atentos,

desde su punto ciego.

Han arrasado los viejos cultivos

para que emerjan otros

campos de trébol, tallos

más vigorosos, una suerte

de vana esperanza.

Para qué lamentarse, para qué

obstinarse en la pérdida.

Ya cumplieron su cometido

y la dádiva. Sólo cabe brindar

por su huella y legado,

por lo que es traducible

en cualquier país de residencia.

Y si, improbables, regresan, tan sólo

celebraremos la metamorfosis

de su joven piel luminosa,

lo imprevisto de su mirada.

Como si el día encendiese

una nueva encarnación.

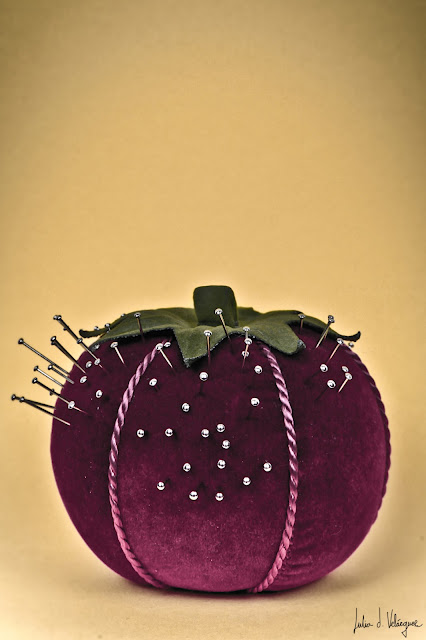

Fotografía: Julia D. Velázquez

0 comentarios