No espero casi nada del futuro,

por si acaso.

Con frecuencia, hasta me temo

que ocurra lo peor.

Si la situación es arriesgada

y acecha la sombra de la muerte,

incluso me reconcilio rápido

con toda la fortuna y el privilegio

que he podido disfrutar.

(En este mundo se reparten

tan desigualmente nuestras

huellas y desdichas.)

Esa actitud, sin embargo, no me vuelve

pesimista ni me atormenta.

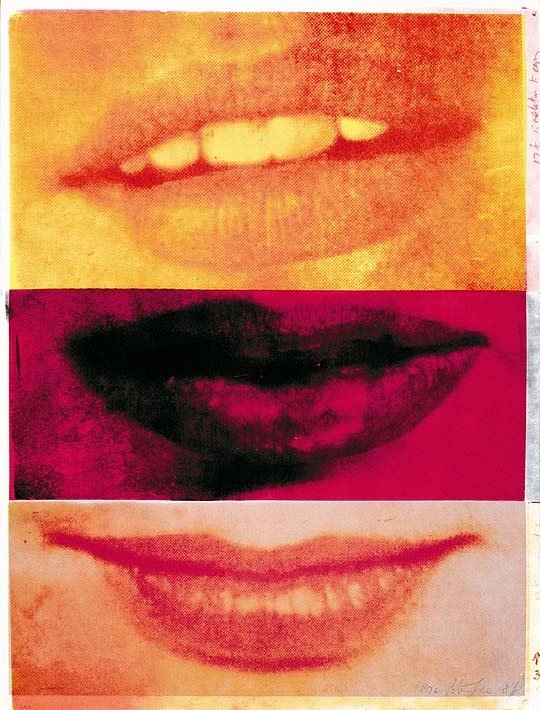

Tampoco me impide creer en los labios

de la humanidad, en lo concreto

e inmanente de cada ser humano

con sus bramidos y congojas.

Creer quizá tampoco sea el verbo

apropiado para quien abraza

las masas de viento y el amor

hecho cuerpo y ahora.

(Según el principio de precaución

conviene un ojo avizor cuando

el otro se embriaga de pasiones.)

No pretendo añadir más doctrinas

a todas las que han esclavizado

infancias sin flor.

Tan sólo me preocupa saborear

como se merecen las pequeñas

victorias que se asoman en el curso

de una historia atroz.

Por eso me alegran las resistencias

imprevistas, la insólita donación

de lo que no admite precio

y el paso ágil y liviano.

(Cuánta admiración y cultivo

precisa la trama cotidiana

de lo agrio y de lo dulce

que nos sustenta.)

0 comentarios